【高卒でも目指せる】入国警備官とは?仕事内容・採用試験の内容を徹底解説!

2024年、日本への外国人入国者数は過去最高の約4,034万人を記録しました。

このように国際化が進む中、出入国在留管理庁とその職員である入国警備官の役割はますます重要になっています。

この記事では、高卒で受験可能な国家公務員の専門職「入国警備官」について、仕事内容や試験内容、採用の流れまで詳しく解説します。

この記事の目次

1.入国警備官とは?

入国警備官とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいて、不法滞在や不法就労などの違反行為を調査・摘発し、日本の安全と秩序を守る国家公務員です。

違反者の調査・摘発・収容・送還までを一貫して担当する専門職であり、国際社会の中で日本を支える重要な役割を担っています。

採用試験について

「国家公務員入国警備官採用試験(高卒程度)」に合格することで、入国警備官として採用されます。

【受験資格】

- 警備官区分:令和7年4月1日において、高校または中等教育学校を卒業した日の翌日から5年を経過していない者及び令和8年3月までに高校または中等教育学校を卒業する見込みの者

- 警備官(社会人)区分:昭和60年4月2日以降生まれで、上記の期間が経過している者

※詳細は「2025年度入国警備官採用試験 受験案内」をご確認ください。

2.入国警備官の仕事内容・研修・キャリアパス

(1)仕事内容

入国警備官の主な業務は以下のとおりです。

- 違反調査:入管法違反の疑いがある外国人に関する情報収集や調査を行う

- 摘発:必要に応じて裁判所の令状を取得し、不法滞在者を拘束する

- 収容:収容施設での手続きおよび収容中の対応

- 送還:退去強制が決定された外国人を国籍国へ送還する

(2)勤務場所・研修内容

採用候補者名簿に記載されると、地方出入国在留管理局や入国者収容所入国管理センターに配属されます。初任地での勤務を経て、約3ヵ月間の初任科研修が行われます。

研修内容は以下の通りです。

- 憲法・行政法・出入国管理及び難民認定法

(入管法)などの法律知識 - 外国語

- 実務訓練(逮捕術など)

(3)キャリアパス

入国警備官には以下の階級があります。

- 警守、警守長、警備士補、警備士、警備士長、警備長、警備監

実務経験を積んだ後、本庁勤務や海外赴任など多様なキャリアを築くことが可能です。

十人十色のキャリアパスがあります。

3.採用試験の日程・内容

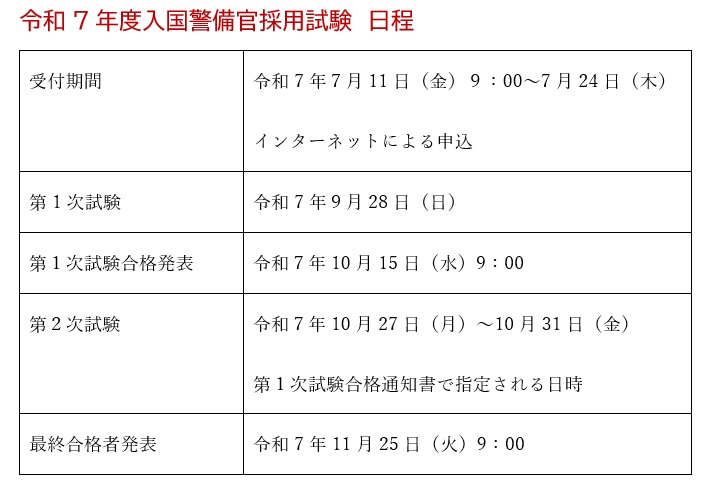

(1)試験日程

以下の画像から最新の試験スケジュールをご確認いただけます。

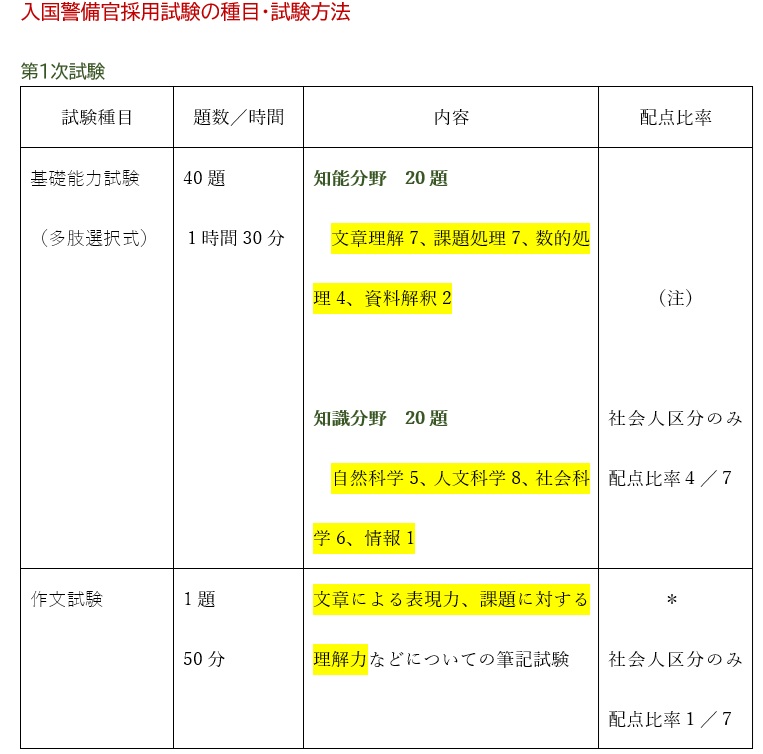

(2)試験内容

試験は以下の構成です。

- 基礎能力試験(多肢選択式):判断推理、数的処理、社会(憲法・政治・経済など)

- 作文試験:1次試験合格者を対象に評定

- 面接試験:人物評価

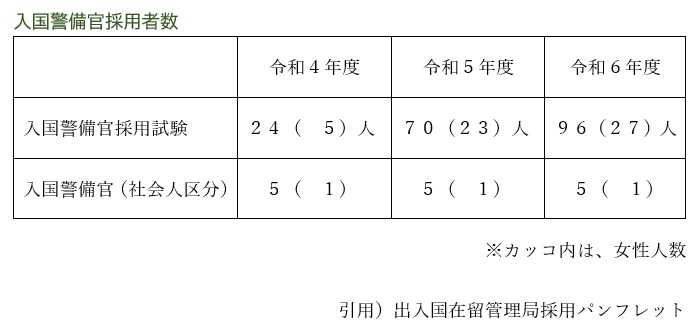

(3)採用実績

近年の採用者数は増加傾向にあります。令和7年度の入国警備官採用予定人数は、約160人(社会人枠は若干名)と予定されています。

4.まとめと試験対策

入国警備官は、増加する外国人の入国・在留に伴い成長を続けており、日本の治安と社会秩序を守るやりがいのある仕事です。

試験対策のポイント

- 基礎能力試験:判断推理・数的処理の解き方を身につける/社会科(憲法・政治経済など)も対策

- 作文試験:過去に出た問題のテーマに沿って練習・添削を受けると効果的

筆記試験に向けた勉強と面接試験対策が必要不可欠です。

自分に合った勉強方法で、確実に合格を目指しましょう。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ