1.はじめに

公務員試験で専門科目がある方の多くは、【憲法・民法・行政法・経済原論(ミクロ・マクロ)・財政学・政治学・行政学・社会学・経営学】を学習することで、国家一般職・国家専門職(例えば国税専門官)などに備えようとします。

そして、地方上級(都道府県庁や政令指定都市の市役所)も加えて受験しようとしたとき、上記の科目だけだと、「労働法・刑法・社会政策・国際関係」も必要なのか……となります。

「上記の【】だけでも大変なのに、加えて数的をはじめとした教養試験だって大変なのに、この4科目まであるなんて! 手が回らないよ」と焦ってくる方も多いと思います。

本記事では、法律系である「労働法」と「刑法」に絞って、出題数、そもそも対策をすべきなのか、するなら、どのように対策をすると良いのかを解説します。「社会政策・国際関係」は下記の記事をご確認ください。

ご一読いただき、参考になれば幸いです。

2.刑法と労働法の出題数

刑法と労働法の出題数を確認しましょう。

刑法は、国家一般職・国税専門官・財務専門官・特別区・東京都IB方式では出題がありません。裁判所事務官が選択で10問(30問)、労働基準監督官が選択で3問(36問)、地方上級のうち全国型が必須2問(40問)、中部北陸型と関東型が選択で2問(40問)です。つまり、地方上級の全国型以外は選択回答となります。

※( )内が総回答数です。

労働法も、国家一般職・国税専門官・財務専門官・特別区・東京都IB方式では出題がありません。また、裁判所事務官でも出題はありません。労働基準監督官Aは1次試験で必須7問(40問)&2次の記述式1問出ますのでかなりウェイトが大きいです。そして、地方上級は、刑法と同じく、全国型が必須2問(40問)、中部北陸型と関東型が選択で2問(40問)です。

3.刑法と労働法は選択すべきか

出題数のあり方から、まず、刑法は裁判所事務官を本命の方が、労働法は労働基準監督官Aが本命の方が、それぞれ学習をした方が良いものとなります。なぜなら、出題数が多かったり、必須だったりするからです。

次に、地方上級が本命の方ですが、中部北陸型・関東型の方は選択ですから選ばないことができます。なぜなら、【憲法・民法・行政法・経済原論(ミクロ・マクロ)・財政学・政治学・行政学・社会学・経営学】だけで、経済学、財政学を通じて経済政策や経済事情も回答する場合、40問の回答数に至るからです。

また、地方上級の全国型は必須とはいえ、刑法も労働法も2問だけです。40問中28問(7割)を正解するように学習していく際に、基幹となる【憲法・民法・行政法・経済原論(ミクロ・マクロ)・財政学・政治学・行政学・社会学・経営学】をしっかり学習し、社会政策や国際関係を捨てないのであれば、捨てても良いかもしれません。

以下の記事でも述べましたが、社会政策や国際関係は時事学習を通じて点数が取れるケースもあります。そのため、刑法や労働法より、社会政策や国際関係の科目を優先すれば良いでしょう。

ただ、国際関係などは世界史なども絡むこと、学者と理論を覚えるのは政治学や行政学、社会学で手一杯だという方は苦しいかもしれません。また、法学部の学生なら刑法や労働法の方が馴染みがあるかもしれません。

したがって、地方上級は全国型で必須の方で、社会政策や国際関係よりも手を出したい方が選択すると良いでしょう。

4.選択した場合の学習方法

裁判所事務官本命の方の刑法学習、労働基準監督官本命の方の労働法学習、そして、地方上級全国型受験者で両科目を学習する方には、以下の学習がお勧めです。

(1)刑法学習

刑法は、憲法や民法に比べ学説対立も鋭く、司法試験などのためなら大変だと言われます。他方、公務員試験では、他の法律系科目と同様に、条文と判例(なければ通説)をおさえればOKといえます。

設問も判例のひっかけが多いです。そのため、①刑法の世界に慣れる→②条文を読んでみる→③スーパー過去問で演習するという学習の流れがお勧めです。

①でお勧めの本は、『マンガでわかる刑法入門』(伊藤真監修、ナツメ社)です。漫画を読みながら、難解な刑法関連の用語がおさえられ、刑法の概要も掴めます。

②はネットで「刑法 条文」とすれば出てきます。264条までしか刑法はありませんので、ざっと目を通すと、理解が深まります。

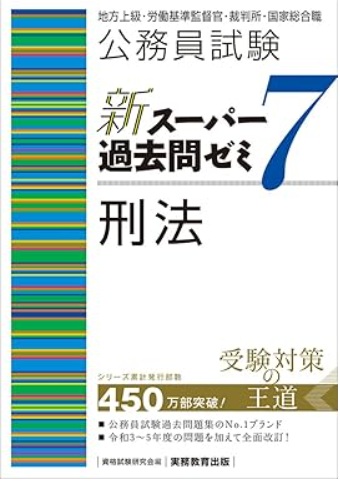

③はスーパー過去問の最新版を使って学習しましょう。2025年2月現在、『スーパー過去問ゼミ 刑法7』が最新版です。

なお、問題演習の時間は、地方上級全国型対策用の方で、設問2問に対して多くを避けない場合、頻出度Aの必須問題とダイヤマークのついているものだけを行う様にしてスピーディーに取り組みましょう。

(2)労働法学習

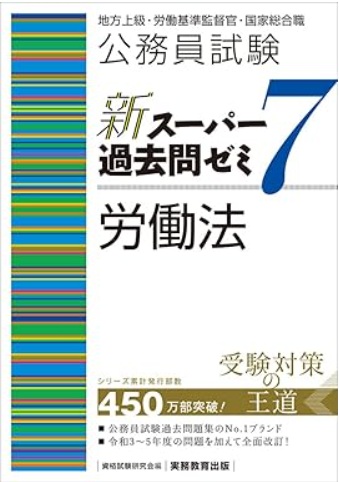

労働法は、いきなりスーパー過去問に取り組めばOKです。理由は、民法や刑法のような難解さがないためです。問題から入って不正解ばかりだとやる気が削がれるという方は、スーパー過去問を読む(問題を読んだら解答をすぐ読んで、知識にしていく)形で行うと良いでしょう。

注意点としては、法改正などが割合にある分野ですので、必ず最新版を使うということです。刑法のときと同様に、地方上級全国型対策用の方で、設問2問に対して多くの演習時間を避けない場合、頻出度Aの必須問題とダイヤマークのついているものだけを行う様にしてスピーディーに取り組みましょう。

『スーパー過去問ゼミ 労働法7』

5.おわりに

今回は、公務員試験の専門科目で、多くの職種で問われるわけではない刑法と労働法について、選択すべきか、選択する場合はどのような学習が良いのかについて解説しました。

裁判所事務官の刑法利用、労働基準監督官Aの労働法、地方上級全国型で社会政策や国際関係よりも選択した方が有利な方(法学部の方など)は、学習をすることを勧めました(労働基準監督官Aは労働法必須なので必ず学習すべきですが)。

そして、学習方法は、刑法が漫画本で概要を掴む→インターネットで条文に触れる→スー過去演習で、労働法はいきなりスー過去演習を推奨しました。

いずれの科目も試験直前に学習することが多いと思います。スピーディーに行いましょう。皆さんの学習が進むことをお祈りしています。

何か悩みがあれば、ぜひ究進塾で受講相談ください。無料体験授業を通じて、少しでも悩みの解消法をお伝えします。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ