以前に比べ、論文試験も分かりやすい教材が多く出版されていたり、公務員試験合格のためのノウハウがあちこちに転がったりしているため独学でも対策しやすくなっています。

「論文対策はしなくても大丈夫」という人もいますが、それは絶対に避けるべきです。その人は大丈夫だったかもしれませんが、一般的に対策をせずに合格ラインに届く人はごく少数だからです。

とはいえ、実際には論文対策を独学で進めることに不安を抱く方が結構多いのはないでしょうか?他の科目と違い、暗記で対応できる部分が少ないイメージがあるからだと思われます。

また、論文はセンスがないと書けないという方もいらっしゃいます。

しかし、十分に対策することで、センスは関係なく合格点を取ることはできます(論文でライバルと差をつけるのは難しいので、最低ラインを目指せれば良いです)。

とはいえ、間違った方向で勉強を進めていてもなかなか合格ラインに到達することはできません。

本記事では、独学で論文対策を検討している方へ向け、どのように学習を進めていけば良いのかを解説します。

この記事の目次

1.公務員試験の論文対策を独学で進める方法

まずは具体的な学習方法についてお伝えします。

1-1.論文の書き方の「型」を理解する

公務員試験の論文対策では、まずは論文の書き方の型を覚えることが重要です。

例えば、「結論→問題の背景→問題の解決策→解決策の普及策」のような答案の大まかな流れや、禁則処理などの原稿用紙の使い方のルールなどです。

論文にはいくつかの作成ルールが存在し、そうしたルールが守られていない答案は減点の対象となってしまうので必ず覚えるようにしましょう。

また、型を理解することで以下のようなメリットがあります。

- 論理の流れがわかりやすい答案を書きやすくなる

- 毎回同じ型にはめて書くので、書くのが速くなる

型がしっかりできていないと、まともな論文を書くのは非常に難しいです。

ですので、最初に論文の型をしっかり学んでください。

公務員試験の論文の型を知るには以下のテキストがおすすめです。

本書は公務員試験の論文の型がまとめられており、テーマごとに紹介されている型に当てはめて書いていくことで良い答案が作成する練習ができます。また、良質な模範解答が載っているので、インプットにも最適です。

1-2.論文で問われるテーマについての知識をインプットする

公務員試験の論文の型を覚えたら、論文で問われるテーマに関する知識をつけていきましょう。

ただし、論文試験のテーマの範囲は決まっているわけではないので、全てのテーマについての知識をつけようとしてもキリがありません。他の科目の勉強もあるので、そこまで論文対策に時間を割くことも難しいでしょう。

そのため、ある程度対策するテーマの数を絞ることが効率的です。

頻出と言われるテーマを抑え、余裕があれば過去問などを参考に、できるだけ対応できるテーマを増やしていけばよいでしょう。

テーマに関する知識をインプットするには本書がおすすめです。

こちらは毎年改定されており、公務員試験の論文の最新テーマに関する知識を身につけることができます。ただし、量が膨大なので、優先順位をつけて必要な部分をピックアップして使っていきましょう。

また、公務員試験の論文で問われやすいテーマの一部をご紹介しますので参考にしてみてください。

1-3.論文試験の模範解答をたくさん読みこむ

論文試験対策として、実際にとにかく論文をたくさん書くことが必要だと思われるかもしれません。

実際に書くことよりも大切ですが、模範解答の読み込みも非常に重要です(もちろん質の良い模範解答でなければいけませんが)。

「よい答案」が何か分からず、漠然と論文を書いてもなかなか上達しません。頭の中にインプットされた情報がないのにアウトプットをすることは難しいでしょう。

質の良い模範解答をたくさん読み込むことで、自然と論文の基本となる型、テーマに関する知識が頭の中に入ってきます。インプットすることで良質なアウトプットができるのです。

論文試験も他の科目と同様、ある程度の暗記が重要になってくるということは頭に入れておきましょう。

そしてこうした点が、論文対策は独学でも対応できる点でもあるのです。

1-4.模試で実際に論文を書いて第三者に採点してもらう

模範解答を読み込むことが重要とはいえ、一度も書かないのは流石におすすめしません。

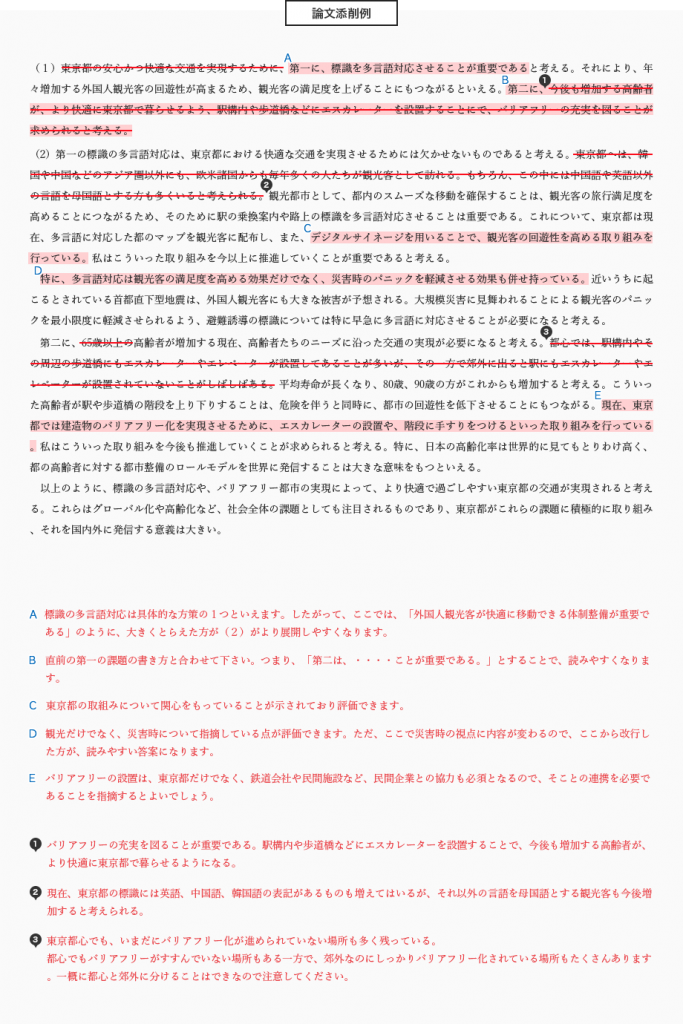

ですので、できる限り模試を受けたりすることで、論文を書いて予備校など専門の講師から添削をしてもらいましょう。

第三者に見てもらうことで、誤字脱字や主語と述語のねじれ、テーマに対する解答とずれている、といった自分では気がつかない部分について指摘をもらうことができるので精度を上げることができます。

なお、ASK公務員の「オンライン添削」では論文の添削および合格のためのポイントを詳しくお伝えしていますので、書いた答案を送付いただくことで添削可能です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

添削イメージ

1-5.論文対策はいつから始めるべきか?

予備校に通っていればカリキュラムがあるので自然に論文対策を開始することができます。

一方、独学の場合はどうしても他の筆記試験の科目の勉強に追われ論文の勉強が疎かになりがちです。とはいえ論文は合否を左右する重要な科目なので手を抜くことができません。

「じゃあ、いつから勉強を始めればいいの?」ということですが、だいたい本試験の3か月前くらいから始めていくとよいでしょう。

とはいえ、これは公務員試験全般に言えることですが、全ての人に当てはまる基準というものは存在しません。

例えば、

- 論文の配点が大きい自治体を受験する場合

- 文章を書くことが非常に苦手な人

- 前年受験したけど論文で失敗した人

こうした人は年明けなど早い時期から対策をする必要があります。

ASK公務員にも直前期に慌てて問い合わせをする方がいますが、一朝一夕では論文作成に必要な力を身につけるのは難しいのが実情です。

2.公務員試験の論文の勉強をする際に意識すること

論文対策は漫然と勉強していてもなかなか良い答案を書くことができません。ここでは論文たいセクではどういうことを意識して勉強すればいいかお伝えします。

2-1.知識の豊富さよりもわかりやすい答案を書けることを目指す

公務員試験の論文では政策などの知識の豊富さが大切だと思われる方がいますが、正直それほど大切ではありません。

もちろんある程度の知識がないと論文は書けませんが、受験生の知識はたかが知れていますので、そこで実力に大きな差がつくわけではありません。

本当に大切なのは、論理の流れがわかりやすい論文を書く力のことです。

わかりやすい論文とは、読み手側が「ん?これはいったいどういう意味だろう?」「この原因からなぜこういった問題が起こると言えるの?」というような疑問を抱かずにすらすらと読める論文を書けるかどうかということです。

わかりやすい論文を書くためには、上記で紹介したような本で型を覚えたり模範解答を読み込むことも重要ですが、主観ではわかりやすいかどうかという基準が分からないので、やはり書いた答案を添削してもらうことが重要になります。

2-2.なるべく速く丁寧な字を書けるようにする

採点官は人間ですから、論文の字が汚いと心象を悪くし、得点が低くなる恐れがあるので、字は丁寧に書かなければいけません。

「自分は字が汚いし…」と言われる方も多いのですが、大切なのは綺麗な字を書くのはなく丁寧な字を書くことです。字があまりうまくなくても、丁寧に書いた字は読めば分かります。

なので、普段殴り書きのような字を書いている人は、論文対策では丁寧に書くことを練習もしてみてくださ。

その一方で、試験には制限時間があるので、ゆっくり字を書く余裕はありません。そのため、普段からなるべく速く丁寧な字を書けるように練習することも必要になります。

特に最近ではスマホやパソコンをメインに使用しているので、字をそもそも書く機会もほとんどないかと思います。だからこそ、こうした基本が非常に重要になるのです。

速く丁寧な字を書く力はすぐに身につくものではないので、普段字を書くたびに意識するとよいでしょう。

速く丁寧な字を書けるようにすることで、試験本番で答案構成にかけられる時間も長くなるので、一石二鳥です。

3.まとめ

公務員試験の論文を独学で対策する方法についてお話させていただきました。

再度言いますが、公務員試験の論文は独学で合格点を取れるようになることは可能です。

ただ、努力の方向性を間違えないように(闇雲に様々なテーマに関する知識をインプットするなど)していきましょう。

▼参考記事

[blogcard url=”https://ask-koumuin.com/ronbun/”]

おすすめの記事

教養論文・作文添削実施中!

ASK公務員では、遠方の方でもご利用いただける「論文・作文添削」を実施しております。

添削では、実績豊富な講師陣が実際に書いていただいた答案を添削し、合格に必要なポイントについて「講評シート」を使い詳しくお伝えします。

論文・作文に不安を抱える方でも合格に必要な実力を身につけることができます。

・直前期に論文・作文の添削をしてほしい方

・実際に書いて練習をしているのでそれをチェックしてほしい方

・書いた答案が合格レベルなのかわからないので評価してほしい方

・模範解答の通りに書けないけれど合格できるのか不安な方

論文・作文対策は第三者に見てもらいフィードバックを受けることがとても大切です。

上記に該当する方はぜひ添削をご利用ください。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ